□ クリックで各項目へジャンプします □

≪ 大規模修繕工事 設計監理業務 ≫

①建物の調査診断 予備調査

・予備調査

図面や修繕記録などの管理組合保管の資料を調査し、

管理組合の理事や管理会社から、 建物の問題点に

ついてヒアリングを行います。

また、居住者の方の大規模修繕工事への要望を把握

し、修繕設計の資料とするため、区分所有者、居住者

の方へのアンケートを実施します。

・現地調査

現地に入り、建物の状況を、目視や手の届く範囲の

触診や打検により調査します。

普段立ち入ることのできない、専用使用部分

(バルコニー内、住戸玄関扉等)は、上記アンケート

結果を考量し、全戸数の1~2割程度の住戸の

バルコニー立入調査を行います。

・報告書の作成

建物の部位ごとに、劣化や不具合の事象をまとめ、

その原因と改修方法を提案します。

②建物の調査診断 2次調査

1次調査のみでは正確に劣化状況や問題点が把握

できない場合に実施します。

・物性調査

外壁塗膜付着力測定試験や、コンクリート中性化

深度測定試験、シーリング材の物性試験などを

実施します。

試験は材料メーカーに(原則無償で)協力を依頼

しますが、試験中の確認と、試験結果の評価は必ず

設計業務として、自ら行います。

③基本計画の作成

・工事対象、範囲、仕様、工法の検討

建物調査結果やアンケートを元に、部位別の

補修・改修の基本計画を作成し、修繕の方向性

をまとめます。

修繕委員会等で基本計画の説明を行い、意見を

募り、その後の実施設計に反映させていき

ます。

・設計図書(仕様書、見積要項書)の作成

仕様書は、各工事の材料・工法・品質の仕様

や、部位別の工事内容を指定する仕上げ表を、

見積要項書は、工期・支払い条件・保証項目

等を記します。

・積算の実施

工事の数量を算出し、予算書を兼ねたの見積り

明細書式を作成します。その際の積算は設計者

が自ら行ないます(外注には出しません)。

そうすることで、工事の予算を正しく掴み、

施工業者から提出される見積書を比較すること

が可能になります。

・組合員説明会

修繕工事の内容が固まったら、区分所有者・

居住者の方々に向け、工事内容説明会を開き

ます。工事内容の説明、質疑応答を行います。

原則として、施工業者に見積りを依頼する前

に開催し、皆様の要望を反映できるよう調整

いたします。

④施工業者の選定支援

・見積資料作成

見積参加業者の募集は、公募方式をお勧めして

います。見積依頼業者に対する、見積要項書・

仕様書・見積明細書等の資料を作成します。

・業者選定の協力、工事契約の支援

見積参加業者からの質疑に対応。その後、各社から

の見積書を比較、分析・評価等のアドバイスを行い

ます。 施工業者のヒアリングの際は、管理組合の

立場で助言しながら、選定の協力を行い、工事契約

の際は、契約書の書式・内容を確認し、修正等の

アドバイスを行います。

⑤工事監理

・着工前事前協議

施工業者が決定してから工事着工まで、工事の

準備のための打合せに参加します。また、施工

業者が実施する工事説明会に出席し、適宜助言

します。

・工事監理

工事の内容や工程に合わせ、週に数回、現場に赴

き、工事の品質・工程だけでなく、安全・居住者

対応など、全般に対して確認を行い、施工業者に

指示・指導を行います。

・検査立会、監理報告

各種工程間、足場解体前や竣工前に検査を実施

する他、管理組合様の検査に立ち会います。

また、施工業者が作成する竣工資料の精査・確認、

及び工事監理報告書を作成し提出します。

・アフター点検立会

工事完了後、工事契約(仕様書)に基づき、施工

会社が実施するアフター点検に立ち会います。

≪ 長期修繕計画 作成業務 ≫

★ 長期修繕計画の見直しのススメ ★

長期修繕計画(資金計画)は、5~6年おきの見直しを

お勧めします。劣化の進行具合や、新しい修繕方法の

開発、工事金額の変動などにより、修繕計画の修正が

必要となってくるからです。

マンションの管理会社等が無料で修繕計画を策定して

くれる場合もありますが、そのマンションの現状に

あっているとは限りません。

建物の形状や規模等が似た他のマンションの修繕計画を参考に作成したもので

あったり、管理会社が一方的に「押しつけ」の様な形で、作成・提供された

修繕計画には、問題が生じる場合もあります。

一度、専門家に相談してみませんか?

①図面・書類の確認

管理組合が所有する、設計図面・組合規約・総会議案書・各種点検報告書・

その他修繕履歴にかかわる書類から、マンションの概要を把握します。

②現地調査

マンション(建築・電気設備・給排水衛生設備)ならびに敷地内の屋外施設

等において、それぞれ外観目視で調査を行います。

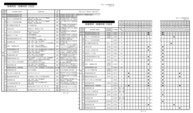

③修繕項目、修繕周期の設定、修繕周期表作成

使用されている材料や、過去の修繕実績を踏まえ

て、現在までの劣化状況を勘案し、今後の計画

周期と実施年度の検討を行い、修繕周期表を

作成いたします。

④推定修繕工事費算出

修繕計画策定期間内の修繕工事費を、工事項目毎

に概算費用として算出します。

⑤修繕計画表(収支表)作成

修繕周期表、推定修繕工事費内訳書を基に、年度

別の修繕費支出計画を策定します。

⑥ 計画案に基づく積立金額の検討・提案

修繕費支出計画に基づいて、今後の修繕積立金の

徴収計画を検討・提案します。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

長期修繕計画は、原則として、平成20年に国土交通省により公示された、

「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」

に基づきながら、出来る限り組合様のご意見・ご要望を取り入れた修繕計画表

を作成いたします。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

≪ 瑕疵・劣化 調査業務 ≫

① 既存図面、修繕記録類の精査

建物の新築時の設計手法(考え方)、修繕履歴や問題点を

把握するため、竣工図書・修繕記録等の管理組合保管資料

の内容を調査し、管理組合の理事や管理員(会社)から、

建物の問題点についてヒアリングを行います。

②アンケート調査

専用使用部分であるバルコニー内を中心とした、劣化状況、

住戸内への漏水、その他居住者が日常の生活の中で感じて

いる不具合や疑問点など、瑕疵の対象となるであろう事象を

把握し、折衝の資料とするためのアンケートを行います。

③現地調査

現地に入り、建物の状況を、目視や手の届く範囲の触診や打検により、調査

します。

普段立ち入ることのできない、専用使用部分(バルコニー内、住戸玄関扉等)

は、上記アンケート結果を考量し、全戸数の1~2割程度の住戸のバルコニー

立入調査を行います。

④ 瑕疵の判断

一般的にマンション売買契約には、アフターサービス(保証)の基準が設け

られています(内装材は2年間等)。瑕疵の判断については、原則としてこの

基準に基づいて判断するのですが、保証基準が設けられていない場合でも、

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)」に基づき、瑕疵

の補修請求をすることができます。

品確法では、建物の「構造耐力上主要な部分」

または 「雨水の浸入を防止する部分」 に

ついて、建物の引渡しを受けた時から10年間

(特約で20年間に延長可能)に限り、瑕疵

補修の請求権が認められています。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

「構造耐力上主要な部分」とは、鉄筋コンクリート造のマンションの場合、

基礎・壁(非耐力壁は除く)・柱・屋根・床等が該当します。「雨水の浸入を

防止する部分」とは、屋根・外壁・外まわりの建具の取り付け部分等と

なります。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

○一般的に、上記の部分における瑕疵として考えられる「事象」の例

上記に該当しない部分(内装材や付属の金物類など)についての欠陥は、

品確法が適用されないため、民法第570条の規定により瑕疵補修を請求する

ことになりますが、「隠れた瑕疵(買主が一般的に要求される程度の注意を

払ったにもかかわらず、買主が発見できなかった欠陥)」のみが対象となり

ます。

なお、瑕疵補修を請求できる期間(権利行使期間)は、品確法・民法のいずれ

の場合も、買主が欠陥を発見した時から1年以内となっています。

一級建築士事務所 水白建築設計室

一級建築士事務所 水白建築設計室